Se chauffer au miscanthus dans les Hauts-de-France pour préserver la qualité de l’eau potable

Le miscanthus, un combustible agricole et local pour la transition énergétique, photo Novabiom

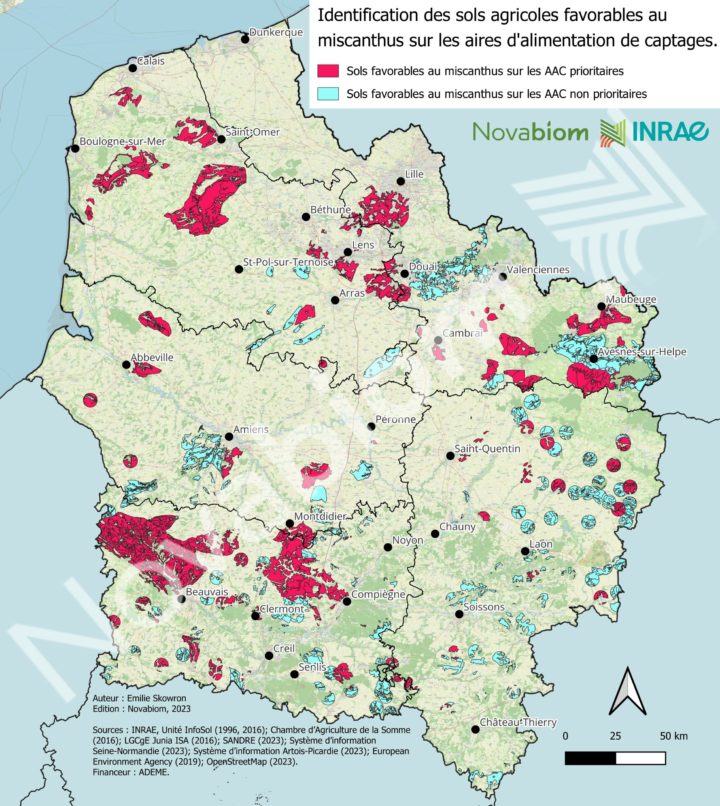

Dans ce cadre du programme de recherche MisTigation, coordonné par l’INRAE d’Estrées-Mons dans la Somme, Novabiom a établi une carte des Hauts-de-France qui montre l’étendue des aires d’alimentation de captage (AAC) sur lesquelles le miscanthus peut apporter une solution pour améliorer la qualité de l’eau.

Miscanthus avant la récolte en fin d’hiver, photo Frédéric Douard

Le constat de départ

Le miscanthus, plante pérenne et sans intrants, à forte production de biomasse, répond à plusieurs enjeux des collectivités : source d’énergie bas-carbone, protection des sols et de la qualité de l’eau, protection contre l’érosion etc.

Les questionnements

Quelles sont les zones les plus cohérentes pour des projets de plantation de miscanthus ? Plus précisément, quelles sont les zones où l’implantation de miscanthus conjugue protection de la qualité de l’eau et production de biomasse ?

La démarche

Le projet MisTigation a répondu à la question « quelles sont les zones optimales pour implanter du miscanthus ? ». Par zone optimale, on entend zones avec des enjeux environnementaux – c’est-à-dire zones sur lesquelles le miscanthus rend des services environnementaux ou apporte une solution – et sols agricoles adaptés au miscanthus.

L’étude a été faite en utilisant un système d’information géographique qui a permis de croiser les couches « sols à usage agricoles », « sols avec un bon potentiel agronomique pour le miscanthus (rendement supérieur à 13 tMS/ha) » et « sols sur les aires d’alimentations de captages (AAC) ». Les résultats montrent que 58% de la surface agricole utile des AAC prioritaires ont des sols favorables au miscanthus, ce qui correspond à 217 378 ha au global sur la région Hauts-de-France.

Les conclusions

Dans les Hauts-de-France, puisque les zones à enjeux sur l’eau sont sur des sols majoritairement favorables au miscanthus, il est souhaitable d’optimiser les services que la culture peut rendre, et donc de l’implanter sur les AAC. Pour les collectivités, l’enjeu est la création de filières locales : gestion du problème de qualité de l’eau de concert avec le remplacement de chaudières à énergie fossile par des chaudières à biomasse, c’est-à-dire en proposant un débouché local et motivant pour les agriculteurs.

Ventil’ ta récolte

Ventil’ ta récolte STC Biomasse

STC Biomasse