Prospective sur la production de bioénergies en France

🖨️Cette prospective datée de décembre 2009 a été rédigée dans le cadre de l’exercice de prospective Agriculture Énergie 2030 piloté par le Centre d’Études et de Prospective du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. Elle utilise une méthode des scénarios comportant 33 variables réparties en 5 composantes. Le contenu de ce document ne représente pas les positions officielles du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, il n’engage que ses auteurs (Jean-Luc Gurtler, Alain Féménias, Jacques Blondy).

Paysage de bioénergies, photo Frédéric Douard

| Les tendances lourdes et tendances émergentes |

|---|

Tendance lourde 1 : Les énergies renouvelables se développent et se diversifient

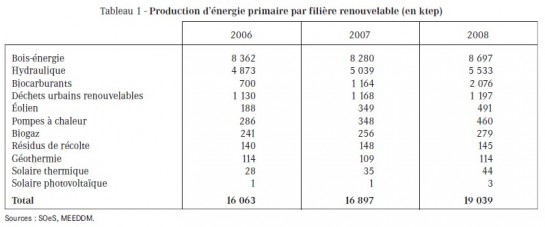

La production française d’énergie primaire a atteint 137 Mtep en 2008. La production d’énergie renouvelable (thermique – y compris biocarburants – et électrique) représente 19 Mtep. L’essentiel de la production d’énergie renouvelable est issu des filières bois-énergie (46 %), électricité hydraulique (29 %), biocarburants (11 %) et déchets verts urbains (6 %). La production primaire d’énergie renouvelable thermique et électrique est en progression de 12,7 % entre 2007 et 2008, après une hausse de 5,2 % en 2007 et 0,3 % en 2006. Cela constitue un niveau record. Le lent déclin constaté dans les années 1990 est ainsi effacé. La hausse constatée en 2008 provient :

- de la progression de la production électrique (hydraulique et éolienne) ;

- de la progression primaire thermique (biocarburants et bois-énergie).

Globalement on note une accélération du développement des énergies renouvelables en 2008 et une stagnation, voire une récession des autres formes de consommation d’énergie (y compris énergie fossile). Dans une tendance de fond plus ancienne, la part des deux principales sources d’EnR en France (hydraulique et bois et déchets) est passée de 96 % en 1973 à moins de 70 %, du fait de l’augmentation de la production des biocarburants et de la valorisation énergétique des déchets urbains solides par incinération.

Peugeot 307 SW BioFlex, photo PSA

Tendance lourde 2 : Les biocarburants se sont développés sous l’effet de politiques publiques incitatives

Si certaines productions d’EnR ne sont pas nouvelles (bois de haie et de bocage pour le chauffage, petites éoliennes, etc.), le début des années 1990 a marqué l’essor des cultures énergétiques en général et des biocarburants en particulier. La réforme de la PAC (Politique agricole commune) qui impose la jachère obligatoire, est un des facteurs de cette dynamique en prévoyant la possibilité de cultiver une fraction de cette jachère à des fins non alimentaires (jachère industrielle). Par ailleurs, une aide européenne aux cultures énergétiques de 45 Û/ha est instaurée de 2004 à 2009. Le contexte français joue également en faveur de ces filières, avec l’adoption du plan Biocarburants qui prévoit l’incorporation de 7 % de biocarburants en 2010, un objectif supérieur à celui de 5,75 % fixé par la directive de 2003.

Tendance lourde 3 : Prédominance de la filière bois-énergie sur le total des EnR

La production primaire des seules énergies renouvelables thermiques (correspondant à la définition de notre variable) représente 13 Mtep en 2008 et enregistre donc une forte hausse en raison de la montée en puissance des biocarburants, tandis que le bois-énergie (essentiellement le bois-bûches) toujours prépondérant avec 8,7 Mtep progresse plus lentement. Au total, les biocarburants arrivent derrière le boisénergie avec 2.1 Mtep (11 % des EnR), puis les déchets urbains solides (1,2 Mtep, 6 %), le biogaz (méthanisation) 0,3 Mtep, les résidus de récolte atteignent à peine 0,15 Mtep.

Tendance lourde 4 : Une augmentation des surfaces dédiées aux biocarburants depuis la fin des années 1990

Tendance lourde 4 : Une augmentation des surfaces dédiées aux biocarburants depuis la fin des années 1990

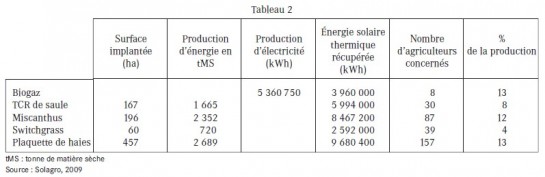

En France, les surfaces cultivées destinées à la production de biocarburants sont passées de 295000 ha en 2004 à 764 000 ha en 2006, 1,12 million d’ha en 2007 et 1,2 million ha en 2008. De nouvelles cultures énergétiques sont depuis peu testées à titre expérimental (phalaris, switchgrass) ou en pré-développement (taillis à courte ou très courte rotation, miscanthus).

Tendance lourde 5 : La filière biogaz française en retard par rapport à d’autres pays mais avec un potentiel

Tendance lourde 5 : La filière biogaz française en retard par rapport à d’autres pays mais avec un potentiel

La production de biogaz atteint 309 200 tep en 2007, en hausse de 3,7 % par rapport à 2006. Les stations d’épuration urbaines et industrielles et les centres d’enfouissement représentent 99 % de cette production.

Le 1 % restant correspond à 5 unités de méthanisation des déchets et 8 petites unités de méthanisation à la ferme (capacité de traitement inférieure à 50 000 T). Des efforts de développement sont depuis mis en place dans le cadre du PPE (Plan de performance énergétique), avec 200 projets recensés par l’ADEME en 2009 à des degrés d’avancement divers.

En termes de potentiel, la quantité totale de déjections d’élevage en France (fumier, lisier, fientes) dépasse 20 millions de tonnes de matière sèche. La productivité étant de l’ordre de 200 à 250 m3 de méthane par tonne de matière sèche, le potentiel énergétique est de l’ordre de 4 à 5 Mtep.

Tendance émergente 1 : Le prix du pétrole, un déterminant du développement des biocarburants

Le prix du pétrole devient déterminant sur le marché des biocarburants. Cette situation constitue une rupture pour les productions agricoles dans la mesure où le pétrole n’était jusque-là qu’un élément du coût de production.

Tendance émergente 2 : Un soutien public nécessaire au développement du biogaz

Un tarif de rachat par EDF de l’électricité produite à partir du biogaz est mis en place. Les prix consentis seraient cependant insuffisants pour assurer le développement de la filière. Par ailleurs, l’injection du biogaz dans le réseau public de gaz naturel est étudiée. Les risques sanitaires liés à cette injection, principaux obstacles au développement de cette filière, semblent levés suite à un avis de l’AFFSET. L’injection dans le réseau ouvre par ailleurs la voie au biogaz carburant.

Tendance émergente 3 : Mobilisation de la recherche et développement de pôles de compétitivité pour les bioindustries

Le développement des bioénergies génère des besoins en recherche-développement dans de nombreux domaines : amélioration des plantes ; technologie ; définition de systèmes de production nouveaux, etc.

La recherche tant publique que privée est mobilisée sur ces thèmes.

Les pôles de compétitivité mis en place à partir de 2005 ont un rôle à jouer en matière d’innovation pour les biocarburants. Ainsi, le pôle IAR (industries et agro-ressources) développe une unité pilote pour les biocarburants de deuxième génération. De façon générale, les Pôles pourraient faciliter le passage des résultats de la recherche (INRA, CNRS). À terme, l’enjeu consiste à produire des biocarburants de deuxième génération, voire de troisième génération, à un prix concurrentiel et avec les meilleurs bilans environnementaux possibles. Un horizon allant de 2015 à 2020 a souvent été annoncé pour la mise en fonction d’usines respectant ces critères (l’IFP indique un développement industriel attendu entre 2012 et 2020, l’ONIGC12 une « maturité industrielle » de la deuxième génération qu’à l’horizon 2020).

En matière de biocarburants de troisième génération, un appui sous la forme d’une plate-forme technologique pour développer les applications industrielles des algues et micro-algues est actuellement prôné par les pouvoirs publics français. La troisième génération de biocarburants pourrait également être développée par les groupes privés internationaux, les micro-organismes suscitant en effet un vif intérêt auprès de grands industriels tels que Shell ou Boeing.

| Prospective de la variable |

|---|

Incertitudes majeures

L'herbe à éléphants, roseau de chine ou miscanthus, photo Frédéric Douard

L’objectif général est d’atteindre 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020. Pour atteindre cet objectif, la production de bioénergie doit augmenter de + 20 MTep, grâce essentiellement à la biomasse forestière (+ 10,7 Mtep escomptés pour une production en 2006 d’environ 2 Mtep).

Les disponibilités en terres et les cultures dédiées aux bioénergies

Le développement de cultures dédiées à la production de bioénergie demande d’améliorer la densité énergétique par unité de surface. Plusieurs plantes riches en lignocellulose sont envisagées : plantes pérennes fourragères (luzerne, fétuque, etc.), pérennes herbacées (herbe à éléphants, panic, etc.), ou pérennes arbustives (taillis à courtes ou très courtes rotations : peupliers, saules, etc.). Si ces cultures dédiées sont susceptibles d’améliorer la performance énergétique des bioénergies, elles auront également un coût en superficies, une fois intégrées dans les assolements, dans le cadre de nouveaux systèmes de production à définir.

Les performances environnementales des biocarburants

La mesure de la performance environnementale des biocarburants est un enjeu majeur pour leur développement à venir. Le besoin accru en terre, consécutif à l’augmentation de la production des biocarburants, risque d’exercer une tension forte pour la remise en culture (agricole ou forestière) de terres délaissées (friches, prairies permanentes) dont les caractéristiques (biodiversité mais surtout stock de carbone dans le sol libéré par la mise en culture) représentent une forte valeur environnementale au sens de la Directive EnR de juin 2009. La mise en culture de ces terres ne garantirait pas la « durabilité » de la biomasse produite à des fins énergétiques.

La productivité attendue des cultures énergétiques, notamment de première génération, ne permettra pas de se passer d’intrants ni d’irrigation, ravivant les tensions sur la qualité de l’eau et la disponibilité de la ressource. Ces tensions pourront néanmoins être atténuées par la mise en œuvre de programmes de recherche pour l’obtention de plantes moins exigeantes en intrants, et l’accroissement progressif de la part des biocarburants de deuxième génération, puis de troisième génération (hors de l’horizon temporel de la prospective énergie 2030).

Ressource en biomasse et biomasse mobilisable

Les objectifs du Grenelle sont ambitieux et nécessitent une mobilisation importante de la biomasse. L’optimisation des usages de cette biomasse est indispensable car les ressources sont limitées au regard des besoins. Les surfaces agricoles voire forestières nécessaires sont également limitées et les conflits d’usage risquent de se multiplier. Dans ces conditions, le développement des biocarburants repose sur la progression de la performance énergétique par unité de surface.

La collecte forestière pourrait progresser (tout l’accroissement annuel n’est pas récolté) à condition d’accentuer la restructuration des filières sylvicoles, de résoudre les problèmes logistiques et de conditionnement de la matière première, découlant de la dispersion géographique de la biomasse.

La poursuite du développement des bioénergies dépend de sauts technologiques indispensables

L’apport de la recherche pour la mise au point de nouvelles technologies de valorisation est une réponse concrète à cette nécessité. À cet égard, les recherches sur les biocarburants utilisant la plante entière (biocarburants dits de seconde génération) participent à cet objectif, sachant que les biocarburants actuels ne peuvent qu’assurer une transition (niveau de production endogène vite saturé) en attendant. Les bio-carburants de troisième génération (cultures hors-sol d’algues riches en lipides) ne dépassent pas le stade pré-industriel à l’horizon 2030. Une éventuelle éclosion précoce de leur part viendrait en substitution des produits pétroliers importés.

L’évolution des besoins énergétiques de la France à moyen terme

Les efforts de réduction de la consommation énergétique globale ne seront pas aussi intenses qu’espérés (retards dans les travaux de rénovation et dans l’application de normes plus performantes dans les constructions neuves). De même, les transports routiers pourraient toujours représenter une consommation importante de produits pétroliers, contribuant à entretenir une forte demande énergétique.

Politiques fiscales et publiques en faveur des bioénergies

Actuellement les filières biocarburants ont besoin de soutiens publics, malgré les progrès déjà réalisés et ceux à venir. Cependant, il n’est pas envisageable de prévoir le développement des EnR sans accompagnement public. L’incertitude majeure réside dans la forme et l’ampleur que pourraient prendre ces mesures dans un contexte très marqué par la hausse de la dette publique.

| Les hypothèses de la prospective |

|---|

Hypothèse 1 : Progression des bioénergies dans une consommation énergétique en hausse

La demande énergétique française continue de progresser sous l’effet d’une croissance économique retrouvée à l’instar des autres pays développés. Les bioénergies, et en particulier les biocarburants, progressent sensiblement dans la consommation finale car leur valeur environnementale positive fait consensus tant en France que dans le reste du monde suite aux avancées notables de la recherche-développement sur les plans de la qualité des eaux, de la biodiversité (amélioration variétale, nouveaux systèmes de production, etc.), de l’économie en CO2 et de l’efficacité énergétique.

Du point de vue économique, la demande qui s’exerce sur le marché mondial du pétrole et du gaz contribue à entretenir une tension sur les prix de ces produits qui favorise le développement des bioénergies.

Les filières de production de bio-carburants deviennent « rentables » (sans aides publiques). Des investissements massifs sont apportés dès 2010 de la part des pouvoirs publics en synergie avec le secteur privé pour développer des sites pilotes, ce qui accélère le développement des biocarburants de deuxième génération à un rythme soutenu.

Hypothèse 2 : Maîtrise de la consommation énergétique et stagnation des bioénergies

La demande énergétique française est maîtrisée (à cet égard, les objectifs du Grenelle sont atteints), aidée en cela par une croissance économique qui reste modérée. Le reste du monde connaît également une activité économique peu dynamique (à l’exception des pays émergents), ce qui contribue à détendre le marché du pétrole et du gaz. Cette situation pénalise les bioénergies qui deviennent moins rentables.

La valeur environnementale des biocarburants ne fait toujours pas consensus. Les aides publiques

étant supprimées, les biocarburants de première génération sont abandonnés (leur handicap concurrentiel est devenu trop important sur un marché du pétrole apaisé). Les autres bioénergies ne rassemblent pas les conditions techniques nécessaires à leur développement.

Les investissements consentis depuis les années 2010 ne suffisent pas pour que la deuxième génération s’impose à grande échelle : on est donc dans une période transitoire.

Les filières bois-énergie auraient encore besoin d’améliorer leur productivité (récolte mécanisée et transports sur de courtes distances). D’autres technologies sont encouragées (méthanisation) mais demandent des infrastructures propres (stockage, injection dans les réseaux).

Globalement, la part des bioénergies dans la consommation finale de la France ne progresse pas.

Hypothèse 3 : Développement régionalisé des bioénergies, mais stagnation au niveau national

Usine de granulés de bois de Arlanc, photo Frédéric Douard

Grâce à la coexistence de formes artisanales de production de proximité (bois-bûches) et de grands ateliers de production mécanisés et intégrés dans des filières de valorisation propres (bassins d’approvisionnement des usines de biocarburants ou de plate-formes de distribution + exploitations équipées pour la production et la récolte), la capacité de mobilisation de la ressource forestière en biomasse est réelle.

La production agricole de masse s’oriente peu à peu vers la séparation des filières alimentaires et non-alimentaires, le partage du territoire rural se détermine en fonction des contingences de transport de la biomasse. Globalement, la valeur environnementale de la bioénergie et notamment des biocarburants est largement reconnue.

La méthanisation agricole trouve aussi sa place dans ce schéma territorialisé. Le développement d’unités à la ferme est facilité à travers les infrastructures (accès au réseau), et par l’organisation efficiente de la collecte des lisiers et la valorisation des digestats.

Néanmoins, sur le plan économique, l’ensemble du secteur reste soumis au prix du pétrole très volatil. Les deux facteurs s’opposant à l’horizon 2030, il s’ensuit une stagnation des bioénergies dans la consommation énergétique nationale.

Télécharger ce document en version pdf sur le site du Ministère français de l’agriculture.

Pour plus d’information : http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/prospective-evaluations/agriculture-energie-2030.

CTP Environnement

CTP Environnement Sodipia

Sodipia Alltech

Alltech MIP

MIP CM

CM BSV

BSV Zesor

Zesor Castolin

Castolin