Le bois-énergie, lueur d’espoir de la gestion forestière durable en Suisse

La demande en énergie durable a induit un changement de paradigme pour le bois-énergie, photo Christoph Rutschmann

Aujourd’hui, nous aspirons tous à la durabilité et c’est le Saxon Hans Carl von Carlowitz qui a formalisé cette notion dans son livre intitulé «Sylvicultura oeconomica», paru en 1713. L’Allemagne vivait alors une crise énergétique et une pénurie de bois, quasiment la seule matière première et le seul agent énergétique dont elle disposait. Les forêts étaient surexploitées et Carlowitz exigeait une sylviculture durable parce que son pays et la société avaient perdu leur moyen de subsistance.

Formulées il y a plus de 300 ans, les revendications et observations de Carlowitz font référence à une actualité surprenante. En effet, notre société est aujourd’hui confrontée à des défis similaires: notre approvisionnement énergétique doit trouver une porte de sortie du piège fossile. Les ressources non renouvelables disponibles en quantités limitées doivent être remplacées et préservées afin de garantir aux générations futures les moyens de subsistance nécessaires. De plus, il nous faut ralentir le réchauffement climatique et protéger nos terres agricoles contre l’érosion, la surfertilisation et la lixiviation. En principe, les enjeux ressemblent fortement à ceux qui existaient lorsque Carl von Carlowitz a forgé le terme de durabilité : la préservation à long terme des bases de notre existence, c’est-à-dire l’impératif de consommer uniquement les intérêts et non le capital même. Plus globalisée de nos jours, ce n’est que la perspective qui a évolué.

A ce titre, les forêts suisses constituent un capital très précieux dont nous n’utilisons que partiellement les intérêts. Les Offices fédéraux de l’environnement OFEV et de la statistique OFS tiennent scrupuleusement les «comptes» de ce capital et les publient chaque année dans l’«Annuaire La forêt et le bois». L’édition la plus récente qui vient de paraître fournit un aperçu intéressant des ressources forestières, de l’exploitation du bois, des prestations et produits issus de la forêt, de la transformation et du commerce du bois et des produits à base de bois en Suisse pour les années 2019 et 2020.

Le bois : ménager le capital pour obtenir les intérêts

D’après l’inventaire forestier national, l’accroissement annuel des forêts suisses s’élève à près de 11 millions de mètres cubes pleins (m3p) de bois. Ce sont précisément ces intérêts du capital qu’il nous convient d’utiliser. Le bois est une ressource locale, renouvelable et climatiquement neutre capable de remplacer d’une part le gaz et le mazout – non renouvelables, nuisibles au climat et procurés dans des pays lointains –, d’autre part des matériaux de construction tels que l’acier et le béton, dont la production dévore un volume énorme d’énergie grise (et donc aussi du gaz ou du pétrole) !

Ces 11 millions de m3p ne sont pas utilisables dans leur intégralité, car la gestion forestière moderne en Suisse attache de l’importance à une exploitation de la forêt proche de la nature. Un décroissement naturel résultant de la mortalité, ainsi que la création de réserves forestières, d’îlots de sénescence, de réserves naturelles, etc. réduisent le volume de bois récolté chaque année. Or, en tenant compte des intérêts de conservation de la nature et de la promotion de la biodiversité, nous pourrions utiliser 1,5 à 2 millions de m3p de plus sans problème : nos forêts produisent nettement davantage de bois que nous n’en exploitons.

Un potentiel bois inutilisé en Suisse

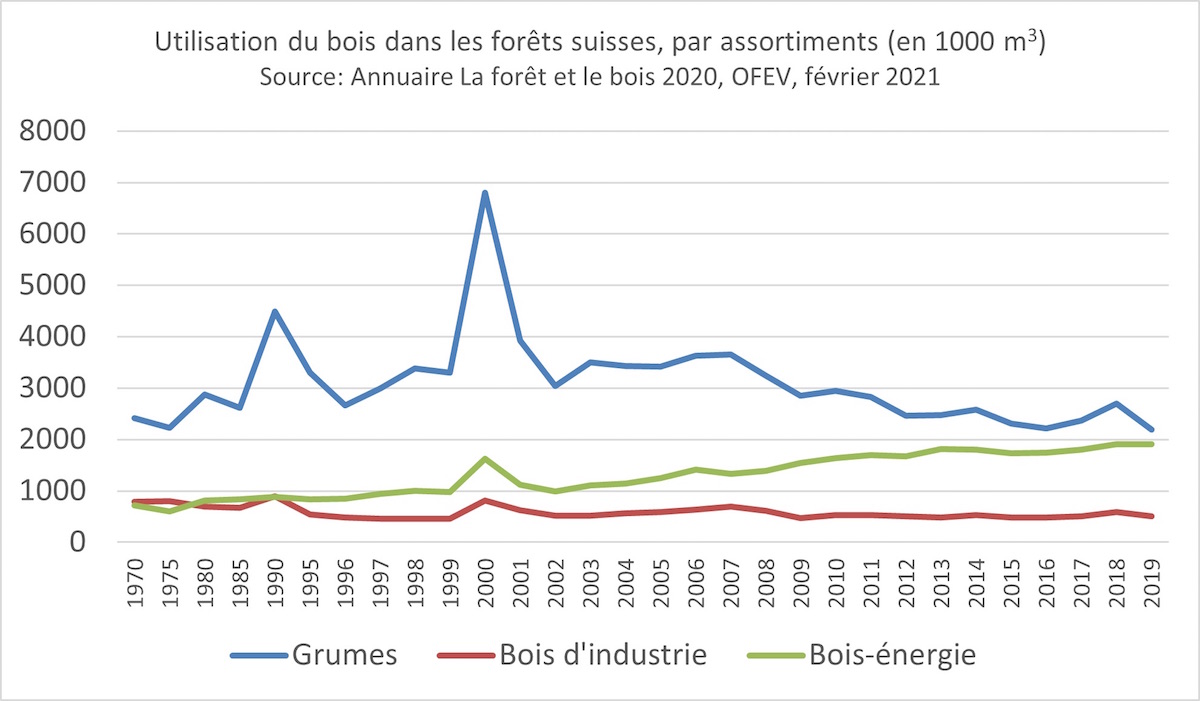

La statistique forestière chiffre à 4,6 millions de m3p le bois utilisé dans les forêts suisses en 2019, répartis sur les trois assortiments suivants : grumes, 2,2 millions de m3p (48%); bois d’industrie, 0,5 million de m3p (11%) et bois-énergie, 1,9 million de m3p (41%). Le bois-énergie se déclinait en 1,19 million de m3p de plaquettes (62%) et 0,73 million de m3p de bûches (38%). Le graphique ci-dessous est une reproduction reflétant le tableau «Récolte totale de bois, par groupe d’essences et d’assortiments, 1970-2019» (Annuaire La forêt et le bois, p. 25).

Récolte totale de bois, par groupe d’essences et d’assortiments, 1970-2019 – Annuaire La forêt et le bois Suisse. Cliquer sur le diagramme pour l’agrandir.

Remarque : les pics d’exploitation, dont certains étaient massifs, sont attribuables aux événements de tempête extrêmes : Vivian en février 1990; Lothar en 2000 en décembre 1999 et Burglind en janvier 2018.

Du point de vue des propriétaires et entreprises forestiers, cette évolution reflète des tendances préoccupantes au niveau national, mais offrant aussi certaines opportunités. Les grumes, pendant longtemps l’épine dorsale de la gestion forestière, continuent de former l’assortiment le plus important. La demande en grumes de la part des scieries avait légèrement augmenté entre 1970 et environ 2005, mais diminue continuellement depuis, ce qui est déplorable pour l’économie forestière. Le fait que le secteur de la construction suisse utilise de plus en plus de bois sans que cela ne se traduise par des meilleures ventes de grumes locales soulève certaines questions.

En effet, la consommation de bois dans la construction augmente, mais les produits bois nécessaires (produits finis et semi-finis) proviennent de grandes usines hautement spécialisées à l’étranger au lieu d’être fabriqués localement. Le retrait de l’industrie du bois de la Suisse et le manque de capacités pour produire les assortiments requis par la construction sont doublement néfastes pour le pays. La gestion forestière perd d’une part une bonne demande d’assortiments de meilleure qualité au prix plus élevé. D’autre part, il lui manque des emplois pour la transformation des grumes en produits semi-finis et finis. Une grande partie de la valeur est donc créée au-delà de nos frontières.

Le bois-énergie, lueur d’espoir de la gestion forestière

Il n’est donc pas surprenant que les propriétaires et exploitations forestiers, à la recherche d’une issue, aient pris la position de défenseurs importants de l’utilisation du bois sous forme d’énergie renouvelable et donc d’acteurs significatifs pour une politique climatique suisse réussie. Leur succès est évident : le bois-énergie a gagné beaucoup de terrain depuis les années 1990. Par le passé, on le récoltait majoritairement sous forme de produits appelés «fatals», c’est-à-dire issus de parties de l’arbre de moindre qualité (déchets de bois, parties supérieures des troncs, troncs fins ou courbés, branches). Suite à l’installation d’un grand nombre de chauffages à plaquettes, la demande nettement accrue de bois-énergie a induit un changement de paradigme de part et d’autre : beaucoup d’interventions en forêt ont aujourd’hui pour but de récolter du bois-énergie, notamment de plaquettes. Il va de soi que les troncs de grande qualité qui en résultent sont vendus pour le sciage.

Les troncs de grande qualité sont bien sûr vendus pour le sciage, photo Christoph Rutschmann

Le troisième assortiment qu’est le bois d’industrie a enregistré une demande stable pendant plusieurs décennies, satisfaisant aux besoins de l’industrie du papier, de la cellulose, des panneaux de particules et de fibres. Au cours des vingt ou trente dernières années, cependant, la disparition quasi-totale de l’industrie du bois suisse due à une compétitivité insuffisante sur le plan international a malheureusement entraîné une réduction continuelle de la demande… sans qu’une inversion de cette tendance ne se dessine.

Que faire ? Les entreprises de transformation du bois qui existent encore doivent développer leur production. Dans beaucoup de cas, il ne suffit plus de proposer tout simplement des planches, lattes à tuiles ou carrelets. On recherche aujourd’hui les poutres lamellées-collées et des éléments en bois plus complexes pour les grandes constructions. L’investissement très conséquent qui en découle n’est pas à la portée de tous les entrepreneurs à eux seuls, si bien qu’il leur faut avoir recours aux fusions et projets communautaires. Plusieurs initiatives réjouissantes ont été entamées, par exemple la création de l’entreprise FAGUS JURA SA par plusieurs organisations de propriétaires forestiers et de scieries. De tels projets nous permettent d’espérer que la transformation du bois, en ajoutant des étapes de production, pourra à l’avenir fabriquer du matériau de construction durable à partir de volumes plus importants de bois des forêts suisses dans le cadre de telles initiatives.

Comme produit secondaire, la transformation génère d’ailleurs un gros volume de bois-énergie (sciure, copeaux) qui permet, en plus des plaquettes, de fabriquer des quantités croissantes de granulés, créatrices de valeur. Cela nous permettra de préserver à long terme le trio composé des grumes, du bois-énergie et du bois d’industrie, et de faire un usage approprié et qualitativement adapté du bois qui repousse dans nos forêts.

Comme produit secondaire, la transformation génère d’ailleurs un gros volume de bois-énergie (sciure, copeaux) qui permet, en plus des plaquettes, de fabriquer des quantités croissantes de granulés, créatrices de valeur. Cela nous permettra de préserver à long terme le trio composé des grumes, du bois-énergie et du bois d’industrie, et de faire un usage approprié et qualitativement adapté du bois qui repousse dans nos forêts.

Christoph Rutschmann, ingénieur forestier, pour Energie-bois Suisse / +41 44 250 88 11 – info@holzenergie.ch – www.energie-bois.ch

Ventil’ ta récolte

Ventil’ ta récolte STC Biomasse

STC Biomasse