L’objectif français de 23% d’énergie renouvelable en 2020 est-il réaliste ?

La croissance des filières renouvelables semble se trouver aujourd’hui sur la bonne trajectoire, photo Frédéric Douard

La diversité géographique de la France métropolitaine et d’outremer ainsi que son histoire industrielle, en particulier dans le secteur de l’énergie, confèrent au pays des atouts indéniables pour développer les énergies renouvelables dans notre mix énergétique et pour les transformer en filières d’excellence exportables, créatrices et pourvoyeuse d’emplois. Une ambition certes louable, mais qui requiert de fortes subventions, que la crise économique et l’enjeu de préservation du pouvoir d’achat contraignent aujourd’hui à distribuer avec davantage de discernement que ces dernières années.

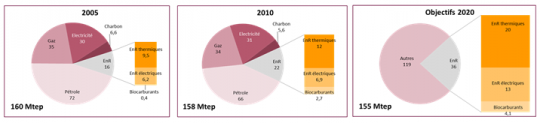

Dans le cadre du paquet « Énergie Climat », la France s’est vue fixer par l’Union européenne l’objectif ambitieux de 23 % d’EnR dans sa consommation d’énergie finale. Estimée à 35,7 Mtep, cette consommation d’origine renouvelable représentera une augmentation de 20,6 Mtep par rapport à 2005, distribuée sur trois segments : chaleur (+49 %), électricité (+35 %) et biocarburants (+16 %).

La croissance des filières renouvelables a été bien amorcée depuis 2005 et semble se trouver aujourd’hui sur la bonne trajectoire pour l’atteinte des objectifs 2020, notamment grâce à des dispositifs de soutien conséquents (obligations d’achat, appels d’offres, crédit d’impôt…), néanmoins très coûteux pour la collectivité. Henri Proglio estimait récemment devant une commission d’enquête du Sénat le coût des subventions aux EnR à 7 milliards d’euros d’ici 2020 directement imputables sur la facture d’électricité.

Part des EnR dans la consommation finale d’énergie en 2005, 2010 et objectifs 2020 (Cliquer pour agrandir)

Face à ces coûts et au contexte économique actuel qui pousse à la rationalisation des dépenses publiques, il convient aujourd’hui d’encourager en priorité les filières énergétiquement efficaces, financièrement rentables et créatrices d’emplois. Une réorientation du mix renouvelable et des soutiens financiers est donc à envisager et il est temps pour cela de tirer le bilan des récentes politiques énergétiques.

La chaleur : l’un des principaux leviers du Grenelle à un coût raisonnable

Concernant la chaleur, le dispositif de soutien mis en place par l’État s’est centré autour d’un axe majeur : le Fonds Chaleur de l’ADEME, doté d’1,2 milliards d’euros pour 5 ans (de 2009 à 2013), dont 600 millions ont d’ores et déjà été investis. Celui-ci a permis, avec les aides régionales et le crédit d’impôt, une production supplémentaire de 3 Mtep (30 % de l’objectif cible), conférant ainsi au segment une avance de 1,2 Mtep sur ses objectifs en 2010. Des efforts conséquents restent cependant à mettre en œuvre sur de nombreuses filières, et notamment sur le bois-énergie, qui va devoir mobiliser d’importants volumes dans les années à venir.

Le maintien du dispositif de soutien actuel semble judicieux, ce qui monterait l’enveloppe globale 2005-2020 à un peu moins de 3 milliards d’euros, contribuant à l’atteinte de la moitié des objectifs de consommation d’énergie issue d’EnR en France.

La production d’électricité renouvelable, un soutien très onéreux pour des résultats décevant

Au contraire de la chaleur, la filière électrique avait contracté en 2010 un retard de 0,3 Mtep sur ses objectifs, soit 4 % de la consommation, et ceci malgré des efforts bien plus importants.

Le soutien à ce segment, organisé autour de tarifs d’obligation de rachat, d’appels d’offres de la CRE et d’aides à la R&D pour les filières a fort potentiel industriel comme les énergies marines et l’électricité géothermale, a en effet coûté plus de 3,5 milliards d’euros à l’État depuis 2005. Un total qui devrait culminer à plus de 43 milliards d’euros en cumulé d’ici 2020.

Des investissements qui sont parfois loin d’être optimaux, comme l’a montré le cas de la filière photovoltaïque qui a concentré 1 milliard d’euros de charge CSPE en 2011 et n’a contribué qu’à 0,1 % de la production électrique totale.

Les biocarburants de 1re génération, une cible nationale ambitieuse mais impossible à respecter L’Union européenne a fixé le niveau minimal d’incorporation des biocarburants de 5,75 % en 2010 avec des maxima pour conserver la qualité des carburants finaux (respectivement 7 % et 10 % de biodiesel et d’éthanol en volume).

Mis en place en 2005, le Plan Biocarburants français prévoyait de dépasser les taux d’incorporation maxima des biocarburants à partir de 2010 (respectivement à hauteur de 7,57 % et 10,28 % de biodiesel et d’éthanol en volume). Pour y parvenir, l’État a mis en œuvre deux instruments financiers : une réduction de la taxe intérieure sur la consommation (TIC) accordée à des unités de production de biocarburants, et une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les distributeurs de carburants et pétroliers n’ayant pas atteint le taux d’incorporation en biocarburants.

Dans un rapport paru en janvier 2012, la Cour des comptes dresse un bilan assez critique malgré un développement de l’agro-industrie (agriculteurs et producteurs de biocarburants) réussi. D’un point de vue technique, les cibles d’incorporation de biocarburants sont actuellement incompatibles avec les objectifs de qualité des carburants finaux et avec les infrastructures de distribution disponibles. Pour le consommateur, la moindre densité énergétique des biocarburants entraîne un surcroît de consommation et s’accompagne de plus d’un prix plus élevé à la pompe. L’effort se chiffre au global à près de 3 milliards d’euros, pour une performance énergétique du biocarburant relative.

La croissance des EnR en France depuis 2005 a donc un prix: plusieurs milliards d’euros. Et celui-ci ne va certainement pas diminuer compte tenu de la progression qu’il reste à réaliser dans la majorité des filières et des nombreux freins qui en bloquent encore le développement.

Des efforts à maintenir et un dispositif à revoir

Le frein majeur entravant aujourd’hui encore la progression des EnR est certainement la réglementation qui, trop restrictive dans l’éolien, les énergies marines, la géothermie et même l’hydroélectricité, bride les investissements et bloque le lancement de pilotes. Mais les freins technologiques, la concurrence internationale (notamment dans le photovoltaïque et l’éolien offshore), le manque de débouchés ou encore le rejet de la population (dans le cas de l’incinération des déchets par exemple) peuvent également considérablement ralentir la croissance des énergies renouvelables et le développement des filières industrielles correspondantes en France. De plus, augmenter la puissance et la production d’EnR s’avère de plus en plus difficile au fur et à mesure que les filières progressent en raison d’une difficulté accrue d’accès aux gisements et de l’augmentation des coûts qui en résulte.

La progression des EnR, qui fait face à de nombreux freins et voit ses marges de manœuvre se réduire, doit donc indéniablement continuer à bénéficier d’un soutien fort.

Au-delà de l’assouplissement de la réglementation, il est aujourd’hui nécessaire de revoir le dispositif de soutien dans sa totalité. Les tarifs de rachat de l’électricité doivent en particulier être adaptés en fonction des gisements nationaux et du potentiel de retour sur investissement pour la collectivité.

Un revirement a bien été amorcé dans ce sens avec une diminution des aides accordées au solaire mais des efforts restent à faire pour rééquilibrer le dispositif, par exemple en valorisant la géothermie, les énergies marines, l’éolien offshore et le biogaz dont l’efficacité a été démontrée.

Le soutien à la R&D doit être renforcé pour favoriser les filières à fort potentiel industriel, tout comme les aides des régions qui permettent une valorisation des ressources locales.

Enfin, un effort pour réduire les incertitudes sur les tarifs, les appels d’offres et les divers fonds de soutien permettra aux investisseurs de s’engager dans la durée et ainsi accélérer le développement des filières.

Les efforts doivent au final être maintenus mais largement adaptés pour espérer atteindre les objectifs fixés par l’Europe pour la France à l’horizon 2020 et favoriser l’émergence de filières industrielles exportables. Cela implique de renoncer à subventionner des technologies pour lesquelles l’Hexagone a peu de chances de rattraper son retard. Le nouveau Président de la République aura donc la lourde tâche de faire évoluer la répartition des soutiens financiers en faveur des EnR à fort potentiel en termes de gisements de production, d’emplois, et d’exportations.

>> Retrouvez tous les articles de Sia Partners sur les bioénergies

Ventil’ ta récolte

Ventil’ ta récolte STC Biomasse

STC Biomasse