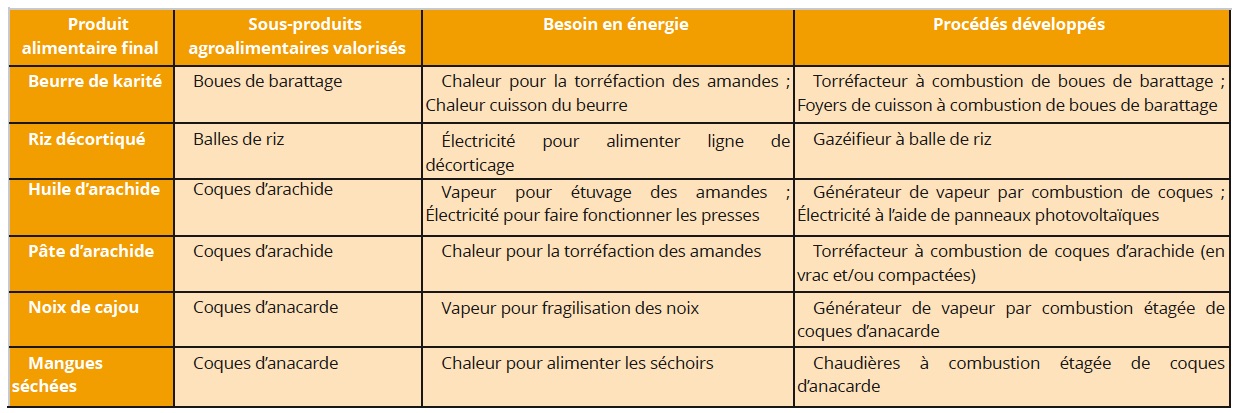

Les bioénergies au service des entreprises agroalimentaires en Afrique de l’Ouest

Article paru dans le Bioénergie International n°90 d’avril 2024

Répondre aux besoins énergétiques des unités de transformation agroalimentaire des territoires ruraux d’Afrique de l’Ouest, par le développement durable d’un secteur bioénergie. Telle est l’ambition du projet BioStar*, mis en œuvre au Sénégal et au Burkina Faso.

Opératrices au sein d’une coopérative agricole spécialisée dans la transformation des mangues en Casamance (Sénégal) © BioStar – Arnaud CHAPUIS

La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ne connaissent qu’une saison des pluies par an, ce qui se traduit par une seule et unique récolte de produits agricoles, qu’il convient donc de rapidement transformer avant qu’ils ne se dégradent, pour les conditionner à des fins d’exportation ou de stockage pour l’alimentation le reste de l’année. Or, ces opérations de transformation agroalimentaire (séchage, fumage, pressage, torréfaction, décorticage, pasteurisation…) nécessitent de l’énergie sous forme de chaleur, d’électricité ou de force motrice. Cependant dans les territoires ruraux d’Afrique de l’Ouest, l’accès à l’énergie est coûteux, peu fiable et en grande partie basé sur l’utilisation de produit pétroliers importés ou le bois de feu. Ce souci d’accès à l’énergie conduit en outre, dans certains cas, à des pertes de produits agricoles, car non transformés assez rapidement, et des stocks de produits alimentaires insuffisants pour garantir de la nourriture aux populations tout au long de l’année. Parallèlement, beaucoup de PME de transformation agroalimentaire génèrent des résidus organiques dont la gestion peut être problématique en termes de santé publique ou de contamination environnementale (coques d’anacarde, boues de barattage de karité, noyau de mangue, balle de riz, effluents liquides…) alors qu’ils représentent un gisement potentiel pour produire de l’énergie.

Noix d’anacardes © BioStar – Joël BLIN

Partant de ce constat, un collectif* de centres de recherches et d’acteurs du développement s’est intéressé à la problématique du développement durable des PME de transformation agroalimentaire dans les zones rurales, et ce à travers l’innovation dans la production de bioénergies. Cette initiative, baptisée « BioStar : des bioénergies pour les PME Agroalimentaires d’Afrique de l’Ouest »** , vise à implanter des procédés innovants de production d’énergie à partir de résidus agroalimentaires, qui ne sont pas utilisés pour l’alimentation animale ou la fertilisation des sols. Dans un premier temps, cinq filières ont ainsi été identifiées pour lesquelles l’étape de transformation agroalimentaire nécessite de l’énergie et génère des résidus peu, ou pas du tout, valorisés : anacarde (noix de cajou), mangue, karité, riz et arachide.

Une des valeurs ajoutées du projet réside d’après Hervé Jeanmart, professeur à l’Université Catholique de Louvain et partenaire scientifique du projet, dans sa capacité à faire évoluer les mentalités autour de la notion de déchet. « L’idée première du projet est bien de valoriser ces résidus agroalimentaires, que certains peuvent considérer aujourd’hui comme un déchet, et d’en faire une ressource » explique-t-il. Les procédés bioénergies (combustion, pyrolyse, gazéification, méthanisation…) permettent ainsi de valoriser ces résidus en fonction des contextes, des spécificités locales, mais aussi des besoins et des priorités du territoire concerné.

Coques d’anacarde © BioStar – Joël BLIN

Suite à une première phase de diagnostic des besoins en énergie et des pratiques de ces PME, des pilotes (preuve de concept) ont donc été testés, optimisés puis validés sur différentes plateformes technologiques en Europe et en Afrique de l’Ouest, avant d’être répliqués et installés au sein de seize PME pilotes sélectionnées au Burkina Faso et au Sénégal. « Le projet BioStar devrait très rapidement offrir, à travers la mise en réseau d’un maximum d’acteurs, les conditions favorables au développement d’une véritable filière bioénergie dans notre pays » se réjouit Samuel Doamba, directeur général d’Agro Burkina, PME pilote notamment spécialisée dans la transformation de la mangue.

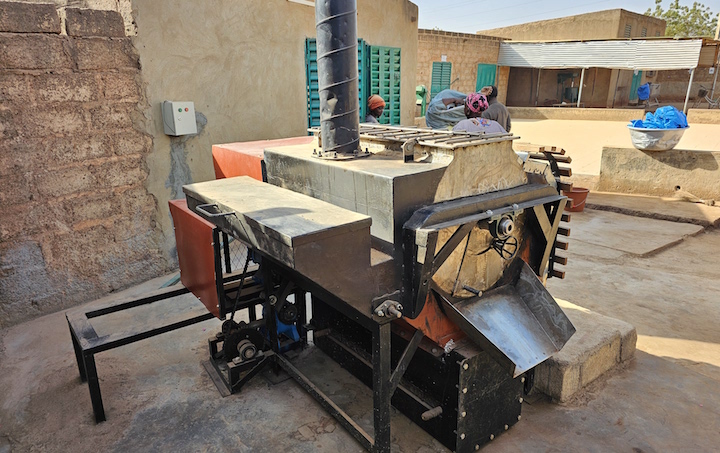

Chaudière à combustion étagée de coques d’anacardes, produisant de la chaleur pour un séchoir à mangues, installée au sein d’une PME à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) © BioStar – Michel RIVIER

Le projet BioStar s’attache en effet à faire émerger un environnement propice au développement des bioénergies dans les pays concernés, en suscitant une organisation et un cadre de concertation pour ce secteur, et en impliquant de manière active les décideurs, les agences, les centres de formation et les interprofessions. « Un premier pari technologique a d’ores et déjà été relevé, alors même que le projet BioStar s’attache à développer des procédés bioénergie de petites tailles adaptés aux spécificités des résidus agroalimentaires de ces filières, qui ne sont pas facile à valoriser. En effet ils sont souvent de faible granulométrie, présentent des taux d’extractibles et/ou de cendres élevés et produisent des émanations de fumées très importantes pouvant avoir un impact majeur sur la santé des opératrices, déclare Joël Blin, chercheur en chimie appliquée aux procédés bioénergie au Cirad et coordinateur du projet BioStar. Autant de contraintes que nous avons toutefois su contourner pour concevoir des équipements qui offrent de bons rendements de conversion énergétique, reposant sur des procédés propres, renouvelables et peu onéreux, et dont la fabrication et la maintenance peuvent être assurées par des équipementiers locaux, au Burkina Faso et au Sénégal ».

Un dispositif original de chaudière à coques d’anacardes pour le séchage des mangues

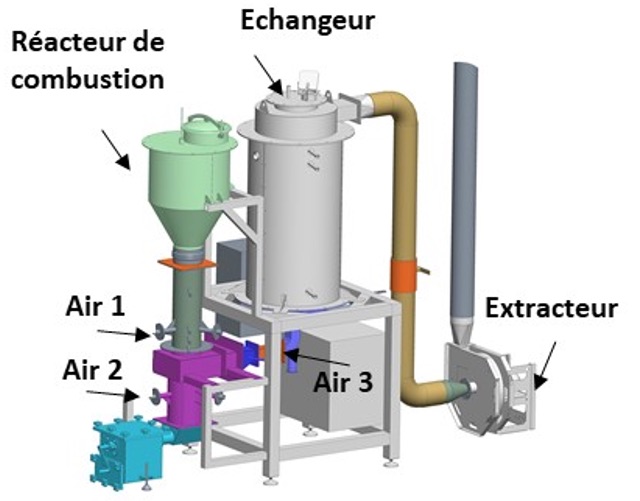

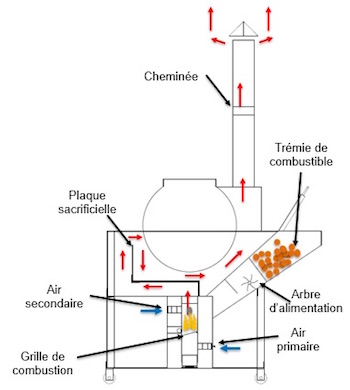

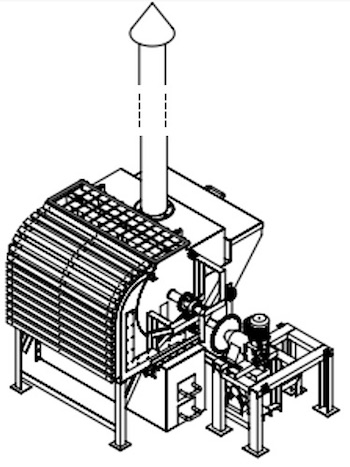

Dans la filière mangue par exemple, une première innovation a consisté dans le développement à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), au sein de la PME pilote AgroBurkina, d’un prototype de chaudière à combustion étagée de coques d’anacardes, produisant de la chaleur pour alimenter des séchoirs à mangues.

Séchoir d’une coopérative agricole spécialisée dans la transformation des mangues en Casamance (Sénégal) © BioStar – Arnaud CHAPUIS

Chaudière à combustion étagée de coques d’anacardes © BioStar – Laurent MARTIN

En effet, le séchage de la mangue en tranches se trouve être l’une des voies de transformation de ce fruit qui permet à la fois de le valoriser sous une forme facilitant son stockage, mais également de couvrir une forte demande à l’exportation. Pourtant, obtenir de la mangue séchée à partir de mangues fraîches s’avère toutefois être un processus énergivore, coûteux et contraignant.

À l’heure actuelle, peu importe le modèle de séchoir utilisé (traditionnel ou tunnel), les PME utilisent pour la production de l’air chaud de séchage, des brûleurs à gaz, eux-mêmes alimentés par des bouteilles de gaz. En plus d’être dépendant des aléas de l’approvisionnement en gaz, certaines PME peuvent ainsi consommer jusqu’à 300 bouteilles de gaz par jour, occasionnant un budget énergie représentant parfois plus de 60 % des coûts de production. En outre, le travail de séchage de mangues inclut une pénibilité du travail pour les opératrices, notamment par le transport et le port de charges lourdes, et peut induire de risques importants d’incendies liés à la combustion de gaz directement dans des séchoirs en bois.

Les résidus issus de la transformation de la mangue étant difficilement valorisables car possédant une haute teneur en eau, la valorisation des coques d’anacarde comme combustible s’est ainsi rapidement imposée. Résidus de la production d’amandes, les coques d’anacarde s’avèrent être actuellement excédentaires, très peu valorisées, présentes dans les zones d’implantation des PME de transformation de mangues et perçues par les agriculteurs comme une source de déchet. Or, aucun brûleur reposant sur ce type de biomasse n’existait auparavant.

Séchoir à mangues optimisé © BioStar

Schéma de principe de la chaudière © BioStar

Le nouvel équipement, qui couple donc un brûleur à combustion étagée de coques d’anacardes et des séchoirs à mangues optimisés, offre désormais à cette PME de transformation agro-alimentaire non seulement une indépendance vis-à-vis des aléas de l’approvisionnement en gaz, mais surtout un rendement accru et une économie d’énergie non négligeable (-40 %), une meilleure qualité et une homogénéité des mangues séchées produites, un temps de séchage réduit de plusieurs heures par rapport à un séchoir classique, et in fine, la substitution pure et simple d’une énergie fossile polluante par de la biomasse renouvelable.

En outre, « le brûleur fonctionne à 100 % avec des coques de noix de cajou, se réjouit Laurent Van De Steene, spécialiste en procédés de production de bioénergie à partir de biomasse, au sein de l’unité de recherche BioWooEB (Biomasse, Bois, Énergie, Bio-produits) du Cirad. La combustion des coques est quasiment complète et la qualité des fumées satisfaisante. Convaincu de l’intérêt et de la performance de la technologie, AgroBurkina envisage même déjà l’installation d’un séchoir à bioénergie de plus grande capacité, fabriqué par des équipementiers locaux.

Un torréfacteur d’amandes de karité alimenté en boues de barattage

Torréfacteur d’amandes de karité alimenté en boues de barattage © BioStar – Youssouf Koné

Une autre des cinq filières concernées par le projet BioStar, la filière karité, a également été identifiée en Afrique de l’Ouest comme levier de développement économique. Le karité se trouve en effet dans plus d’une quinzaine de pays d’Afrique et emploie actuellement plus 16 millions de femmes (Source : FAO), majoritairement impliquées dans sa transformation. La demande en noix et en beurre de karité à usage industriel et principalement destinée à l’exportation, ne cesse d’augmenter ces dernières années, tant dans le domaine de la cosmétique que de l’agroalimentaire.

Pourtant, la filière de production de beurre de karité doit faire face à de nombreux défis. Il s’agit par exemple de trouver une alternative à la consommation importante de bois de chauffe lors de sa production. Actuellement, le bois est prélevé de manière trop importante en pleine nature, ne laissant pas le temps aux forêts de se régénérer. La production d’une tonne de beurre de karité nécessite par exemple l’utilisation d’une tonne de bois afin de couvrir une consommation thermique de 4 000 kWh. Valoriser les boues de barattage, produites lors de la fabrication du beurre de karité, constitue un second enjeu. Ces résidus constituent en effet soit un coût supplémentaire pour les PME de transformation agroalimentaire pour leur traitement par des sociétés externes, soit un impact environnemental très négatif, car le plus souvent déversées en brousse ou dans des zones abandonnées à proximité. Or, ces résidus, très polluants car riches en matières grasses, rendent les sols stériles et s’infiltrent dans les nappes phréatiques. Enfin, la production de karité expose le plus souvent les opératrices aux émanations de fumées et impacte, à long terme, leur santé.

Briquettes de boues de barattage de karités © BioStar – Joël BLIN

Un torréfacteur d’amandes de karité alimenté en énergie par les boues de barattage, résidus issus de la transformation des amandes de karité en beurre, a ainsi été développé dans le cadre du projet BioStar. Une fois séchées, les boues de barattage présentent un potentiel énergétique bien plus élevé que celui du bois (environ 9900 kWh pour 1500 kg de boues sèches permettant la production d’une tonne de beurre de karité) et supérieur aux besoins énergétiques des PME de transformation agroalimentaire.

Cette innovation permet ainsi aux PME de transformation de karité de réduire de manière conséquente leurs dépenses en énergies grâce à l’utilisation des déchets générés, de réduire leur empreinte environnementale en limitant la déforestation, la pollution des sols et améliorant l’incidence environnementale, et voir leur capacité de torréfaction augmenter. Le torréfacteur BioStar réalise en effet des cycles de 12 min environ, pendant lesquelles il est capable de torréfier 150 kg d’amandes par cycle, alors même qu’un torréfacteur traditionnel va torréfier en moyenne 90 kg d’amandes en 30/40 min.

Torréfacteur d’amandes de karité utilisant la boue de barattage comme combustible, installé au sein d’une PME pilote à Ouagadougou – Burkina Faso © BioStar – Alexandre Parfait SANOU

Le torréfacteur de Ouagadougou – Burkina Faso © BioStar – Alexandre Parfait SANOU

Autant de solutions techniques, imaginées pour être adaptées aux besoins et aux contraintes des PME, et qui utilisent les résidus d’entreprises agroalimentaires pour produire, en circuit court, de l’énergie, sous forme de chaleur, de force motrice ou d’électricité. En exploitant les résidus agricoles pour la production d’énergie, le projet BioStar propose ainsi des solutions durables, économiques et respectueuses de l’environnement. La réussite des prototypes de séchoir à mangues et de torréfacteur d’amandes de karité témoigne de l’efficacité de cette approche collaborative pour stimuler le développement d’un secteur bioénergie en Afrique l’Ouest.

En savoir plus : www.biostar-afrique.org – ur-biowooeb.cirad.fr

Contacts : contact@biostar-afrique.org

- Coordinateur du projet : Joël BLIN – joel.blin@cirad.fr

- Assistante de projet : Agnès CARBON – agnes.carbon@cirad.fr

Notes :

- * Cirad, 2iE-Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, IRSAT, Université Thomas SANKARA, Institut Sénégalais pour la Recherche Agricole – BAME, Université Gaston Berger, UCLouvain – Université catholique de Louvain, Universität Hohenheim, Università degli Studi Roma Tre, Nitidæ.

- ** Financé par l’Union Européenne (DeSIRA) et l’AFD – Agence Française de Développement

Ventil’ ta récolte

Ventil’ ta récolte STC Biomasse

STC Biomasse