Il y a dix ans, Bagnolet décarbonait son réseau de chaleur avec la biomasse

🖨️Article paru dans le Bioénergie International n°86 de l’été 2023

La chaufferie des Roses à Bagnolet avec ses cheminées de 52 m, photo Engie Solutions

Depuis 1966, le réseau de chaleur de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, s’est développé au rythme des mutations de la ville, utilisant des combustibles bon marché mais aussi très polluants. Il est exploité depuis cette date par la Société de Distribution de Chaleur de Bagnolet (SDCB), une société d’économie mixte détenue à 51 % par ENGIE Solutions et à 49 % par la ville. Plusieurs crises énergétiques plus tard, en 2012, mais aussi nouveau siècle et nouvelles préoccupations, la Ville a souhaité mettre son réseau en adéquation avec les efforts climatiques indispensables, mais aussi améliorer la qualité de l’air, et enfin ne plus subir les envolées spectaculaires et cycliques des coûts des combustibles fossiles. Elle a ainsi confié une nouvelle mission de 20 ans à la SDCB, celle de décarboner son chauffage urbain. Le choix s’est porté sur l’énergie renouvelable la plus facile à produire, à stocker et à piloter, et depuis 2016, le réseau est alimenté à plus de 50 % par la biomasse.

Un réseau de chaleur très dense

Long de 20 km, le réseau de chaleur de Bagnolet alimente en chauffage et eau chaude sanitaire l’équivalent de 17 000 logements en 165 points de livraison. Avec de 110 et 120 GWh livrés par an, sa densité énergétique est de 6 MWh/ml.

Trois chaufferies d’une puissance cumulée de 114 MW assurent cette production. Il s’agit des chaufferies Centre au fioul et Louise-Michel au gaz, et de la chaufferie des Roses dans laquelle a été implantée la production biomasse avec appoint gaz. Les trois chaufferies fonctionnent avec 15 personnes en poste 5 jours sur 7 de 7h30 à 16 h, principalement à la chaufferie principale des Roses, les deux autres n’étant sollicitées qu’en périodes de pointe. Le reste du temps, les chaufferies sont surveillées à distance par les personnels d’astreinte depuis leur téléphone.

La trémie de déchargement du bois à la chaufferie des Roses, photo Frédéric Douard

Aujourd’hui, l’approvisionnement de 20 à 25 000 tonnes de bois par an couvre en moyenne 57 % des besoins, dans une fourchette de 54 à 59 % selon les années. L’intégration de bois permet d’éviter jusqu’à 25 000 tonnes de rejets de CO2 par an. Pour garantir la sécurité de cette fourniture, ENGIE Ssolutions a contractualisé avec l’Office National des Forêts au travers de sa filiale ONF Énergie, avec le Groupement des coopératives forestières, mais aussi avec des exploitants et des entrepreneurs de travaux forestiers ou encore avec des plateformes de recyclage comme celle de Chalifert en Seine-et-Marne toute proche. La qualité de bois requise est du P100 M55, c’est-à-dire un bois à la granulométrie maximale de 100 mm et à l’humidité maximale de 55 % sur brut.

Revoir certains choix climatiquement désastreux

Certains investissements énergétiques réalisés durant les Trente Glorieuses, c’est-à-dire entre la seconde guerre mondiale et avant les crises énergétiques à répétition, se révèlent aujourd’hui catastrophiques pour le climat.

Avant la biomasse, à la chaufferie des Roses, la chaleur était produite par deux chaudières à charbon de 29 MW chacune, deux chaudières à fioul lourd de 36 MW chacune, et par une chaudière électrique de 10 MW. Dans un premier temps, en 2013, les brûleurs à fioul ont été remplacés par des brûleurs à gaz bas NOx. Dans un deuxième temps, le charbon a été mis à l’arrêt puis démantelé. Cette chaufferie a été remplacée en 2015 par la biomasse.

Les électrofiltres des chaudière bois de la chaufferie des Roses, photo Frédéric Douard

Parallèlement, pour améliorer les performances de distribution, en limitant les pertes thermiques du réseau, le régime de températures a été déclassé sur deux des trois branches du réseau, passant d’une eau surchauffée à 180 °C à une eau chaude envoyée entre 90 et 105 °C, ce permettant des retours compris entre 65 et 75 °C. Cela a été rendu possible sans redimensionnement des canalisations par la maîtrise progressive des consommations chez les utilisateurs, notamment par l’isolation des bâtiments et par une meilleure régulation des besoins. Et pour mieux optimiser les échanges avec les réseaux secondaires, et augmenter le delta de température entre départ et retour, les bouteilles de mélange ont été progressivement remplacées par des échangeurs à plaques, ce qui a aussi permis de baisser les pressions secondaires et les risques de fuites. La perte thermique du réseau a ainsi été ramenée en deçà de 8,5 % sur 20 kilomètres. Le montant de tous ces travaux et investissements s’est élevé à 24 M€.

En 2019, un nouvel ensemble de travaux d’un montant de 8 M€ a été prévu pour réduire les nombreuses fuites sur le primaire et moderniser les chaudières gaz de la chaufferie des Roses. Il a donné lieu à une prolongation de la durée du contrat jusqu’en 2039. Le réseau ayant vieilli, il était devenu urgent de remplacer les tronçons défaillants. Ce nouveau plan permettra de rénover complètement 20 % du réseau, en plus des 10 % déjà rénovés depuis 2014.

L’actuelle chaufferie des Roses

La chaufferie se compose aujourd’hui de deux chaudières de 11 MW à biomasse, et de chaudières gaz totalisant 44 MW. Ces dernières sont utilisées en périodes de maintenance des chaudières bois et lors des pics de froid, sachant que la puissance appelée par – 7 °C est de 52 MW. La chaufferie bois est alimentée par des plaquettes forestières ainsi que des bois de récupération propres. En période de pointe, ce sont jusqu’à douze camions qui sont livrés chaque jour.

La puissance bois a été fractionnée pour optimiser le taux de couverture renouvelable. Lorsque les besoins sont importants, les deux chaudières bois fonctionnent ensemble, et le reste du temps une seule chaudière suffit. L’été, le besoin d’eau chaude sanitaire tourne autour de 5 MW, donc au-delà du minimum technique des chaudières bois qui est de 3,3 MW. Par ce dimensionnement à un tiers de la puissance maximale en bois, 57 % des besoins annuels sont assurés par la biomasse. Pour atteindre ce niveau, le bois fonctionne toute l’année. L’entretien annuel est fait l’été à tour de rôle sur chaque chaudière, durant une semaine. Un ramonage est également réalisé une fois en saison hivernale et demande l’arrêt de chaque chaudière 2 à 3 jours.

Les silos à bois de la chaufferie des Roses avec en haut le répartiteur de remplissage, photo Frédéric Douard

Le taux de couverture par le bois aurait pu être plus important, avec par exemple une troisième chaudière biomasse plus petite, mais la chaufferie se trouve dans un espace contraint et il a déjà été assez complexe de faire rentrer les 20 MW bois et leur stockage. Celui-ci est réalisé dans deux silos actifs pouvant contenir ensemble 900 tonnes de bois. Ceci garantit quatre jours de fonctionnement à pleine charge sans livraison, ce qui équivaut à un long week-end d’hiver. Le bois est réceptionné dans une trémie équipée de trois vis de transfert qui alimentent un convoyeur. Celui-ci, après plusieurs reprises, répartit le produit entre les deux silos, par déversement gravitaire. Le combustible est ensuite extrait par des échelles racleuses au sol, permettant ainsi au bois le plus ancien de sortir le premier.

La chaufferie était à l’origine composée de trois bâtiments dérivant de la première construction des années 60. Aujourd’hui, l’ensemble des bâtiments couvre 4 500 m² et tout n’a pu être mis à l’intérieur, comme les filtres à particules des chaudières bois.

Des chaudières biomasse qui profitent de plus d’un siècle de développements

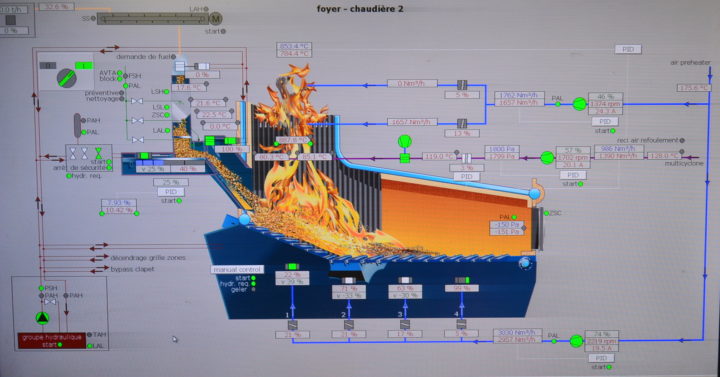

Ces chaudières, capables de passer toutes sortes de bois, ont été fournies par l’entreprise belge Vyncke, un constructeur disposant de plus de 110 ans d’expérience dans le domaine. On parle ici de deux chaudières à eau surchauffée de 11 MW chacune, pouvant fonctionner à une pression de 15 bar et à une température de 180 °C. Le réseau doit notamment pouvoir desservir des bâtiments avec un dénivelé jusqu’à 100 mètres. Notons qu’au vu de l’exiguïté des lieux, ces chaudières ont été construites de manière à pouvoir être installées dans la chaufferie existante.

Elles sont équipées de grilles exceptionnelles : les DWS-hybrides. Très souples d’utilisation, elles permettent de brûler des combustibles humides, ou secs, ou les deux mélangés, et aussi des biomasses riches en minéraux, le tout sans faire de mâchefer. Ce type de grille unique, qui a été développé par Vyncke au début des années 2000, constitue toujours aujourd’hui, la grille biomasse la plus souple du marché.

Les chaudières bois de la chaufferie des Roses, photo Frédéric Douard

À Bagnolet, les grilles DWS-hybrides sont données pour 11 MW avec un bois à 55 % d’humidité, mais elles acceptent aussi le bois sec. Elles sont composées de cinq zones de combustion : deux zones inclinées en haut de foyer, au niveau de l’introduction du bois, refroidies par eau, alors que les trois zones en contrebas, à plat, sont refroidies par air. En cas d’utilisation de bois sec, la combustion s’opère rapidement sur les zones du haut, sans encombre car refroidies assez fortement par le caloporteur. En cas d’utilisation de bois humide, la combustion se décompose sur l’ensemble des cinq zones. Et les deux types d’humidités peuvent aussi être mélangés et conduire au même résultat. La combustion des bois très humides est facilitée par des préchauffeurs d’air de combustion installés sur les circuits d’évacuation des fumées. Malgré toutes ces variations possibles, à pleine charge ces chaudières garantissent un rendement de combustion de 91 %, avec le soutien d’économiseurs sur les fumées.

Synoptique de contrôles et commandes de la seconde chaudière Vyncke de Bagnolet, photo Frédéric Douard

Les foyers bas NOx ont été conçus pour garantir des émissions d’oxydes d’azote inférieures à 250 mg/Nm³ à 6 % d’oxygène sans SNCR. Les fumées sont traitées par un double système de filtration des poussières (multi-cyclones et électrofiltres) à même de garantir le taux particulièrement bas imposé par le plan de protection de l’air, soit moins de 15 mg/Nm³ à 6 % d’oxygène.

L’aspirateur central à la chaufferie des Roses, photo Frédéric Douard

Côté cendres, le système de récupération permet de séparer les cendres volantes issues des cyclones de celles des filtres. Ceci permet de pouvoir les revaloriser en filière compost avec les cendres de grilles si les analyses confirment leur innocuité.

Notons enfin que pour nettoyer une chaufferie aussi complexe, de manière efficace et sans perdre de temps, l’exploitant a mis en place une aspiration centralisée photo ci-contre) avec des points d’aspiration fixes répartis partout dans la chaufferie.

Contacts :

- La SDCB : 01 48 13 54 00 – www.rezomee.fr/bagnolet/

- Le chaudiériste : Jérôme Béarelle / +33 619 883 353 – jbe@vyncke.com – www.vyncke.com

- Convoyage bois : www.sera-bois.com

- Aspiration centralisée : www.neujkf-deltaneu.com

- Électrofiltres : www.scheuch-industrial-solutions.com/fr/

Frédéric Douard, en reportage à Bagnolet

ℹ️ Le magazine Bioénergie International est disponible :

- Au détail

- Dans le cadre d'un abonnement

CTP Environnement

CTP Environnement Sodipia

Sodipia Alltech

Alltech MIP

MIP CM

CM BSV

BSV Zesor

Zesor Castolin

Castolin